Quindici Paesi visitati, 29 anni per portare a termine il progetto, centinaia di donne ritratte per cogliere il dolore di una perdita nei loro sguardi. Il progetto One Person Crying: Women and War di Marissa Roth, pluripremiata fotogiornalista collaboratrice del New York Times, è uno struggente racconto per immagini di come una guerra scavi ferite nel profondo. Fotografie in bianco e nero che raccontano, senza parole, storie femminili di straordinaria intensità

Volti segnati dal dolore, sguardi spenti, segni lasciati sulla pelle da eventi che hanno stravolto una vita. One Person Crying: Women and War è un progetto bellissimo. Non solo per le foto di cui è composto (intensi ritratti femminili in bianco e nero), ma soprattutto per il lavoro quasi trentennale che c’è dietro, frutto dell’esperienza diretta e participante, empatica, della fotografa documentarista e fotogiornalista americana Marissa Roth (oggi freelance e collaboratrice del New York Times, era nello staff fotografico del Los Angeles Times quando ha vinto il Pulitzer, nel 1992). One Person Crying è un puzzle di storie femminili, donne che piangono una persona cara persa a causa della guerra o che portano su di sé i segni di un’esperienza drammatica; violenze, guerre, conseguenze della follia umana come nel caso delle sopravvissute di Auschwitz o Fukushima. Abbiamo chiesto alla Roth, raggiunta telefonicamente in California,

di raccontarci alcune di queste storie.

Marissa, come e quando nasce l’idea di un progetto impegnativo come questo?

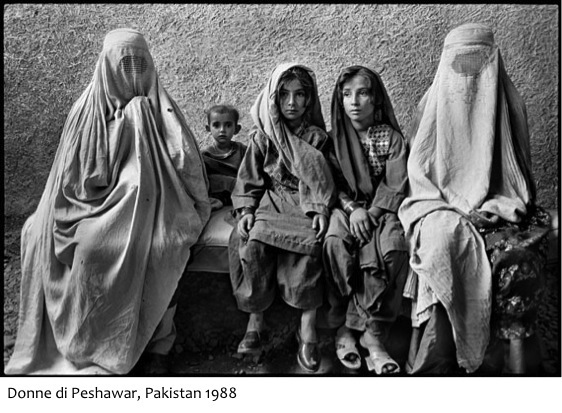

Quando lavoravo come fotogiornalista per il Los Angeles Times, nel 1988, sono stata inviata in Pakistan per una storia sulla fine della dittatura a Karachi. Lì ho incontrato un collega dell’Associated Press, reduce da una missione in Afghanistan, che mi ha raccontato come più di 100mila afgane fossero diventate vedove a causa dei 10 anni di guerra con l’Unione Sovietica. Una storia che nessuno aveva ancora raccontato, allora. Decisi di farlo io, incontrando rifugiate a Peshawar e lungo il confine con il Pakistan. Sola, senza traduttore e senza parlare una parola di pashtu o persiano, chiedevo loro a gesti il permesso di fotografarle. Ho trascorso lì 8 giorni, scattando ritratti che ho inviato al Times, che ha mi ha affiancato un reporter e pubblicato quello che è stato il primo reportage sulla tragedia delle donne afgane. Questa esperienza mi ha segnato profondamente, non avevo idea che un sentimento così profondo di empatia potesse cambiare la prospettiva con cui si guarda a una guerra. Così, ho continuato a cercare sguardi femminili durante tutte le missioni che da lì in poi mi hanno portato in giro per il mondo, ho continuato a fotografare donne sopravvissute o direttamente colpite nel profondo degli affetti da una guerra.

Quanti anni ci sono voluti per completare il progetto?

Nel 1984 sono stata con la mia famiglia a Novi Sad, Yugoslavia, dove mio padre è nato

e da dove è fuggito nel 1938 prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale e dell’Olocausto. I suoi cari lasciati lì – i genitori, la nonna e lo zio – sono stati uccisi durante i tre giorni del massacro di Novi Sad nel 1941. Da allora lui non era mai tornato nella città, la sua casa era diventata un ricovero per bambini. Sono tornata di nuovo a Novi Sad, da sola, nel 2009 in occasione di un viaggio di lavoro tra Bosnia e Herzegovina, ho scattato nuove foto e una volta tornata a Los Angeles le ho confrontate con quelle dell’84. Considero questo il primo vero inizio del progetto. L’ho considerato concluso, invece, dopo l’ultimo viaggio in Vietnam, ma quando ho saputo che il Centre de la Mémoire d’Oradour, in Francia, avrebbe voluto ospitare “One Person Crying” per un’esibizione lunga un anno ho deciso di andare al memoriale di guerra Oradour e fotografarlo, per includerlo nella galleria. Quindi al momento il progetto copre ben 29 anni. Lo considero finito, ma non escludo la possibilità di scattare nuove foto con l’ottica di aggiungerle.

Quanti Paesi hai visitato per portare a termine il progetto?

Quindici.

E quante donne hai incontrato?

Non so con esattezza quante ne ho incontrate e fotografate, sicuramente ne ho intervistate più di cento.

Ricordi un momento particolarmente commuovente, o una storia “straordinaria” tra le tante?

Difficile rispondere, di straordinarie e toccanti me ne tornano alle mente davvero tante. Penso che il mio viaggio a Hiroshima nel giugno del 2002 abbia però segnato un momento importante. Appena due settimane dopo aver visitato Ground Zero a New York, mi sono trovata a Peace Peak: l’epicentro della bomba atomica, trasformato in una grande area aperta con alberi e sentieri, un luogo che trasmette una serenità che non solo onora le vittime ma ispira una sensazione di pace, apre al dialogo e alla contemplazione.

Una delle donne incontrate e fotografate era stata una delle principali attiviste per la pace in Giappone. La sua dedizione al tema della tolleranza e della non violenza è stata per me una rivelazione, davvero toccante. Ho pensato che molti avrebbero provato la mia stessa sensazione, quindi ho giurato che avrei messo tutta me stessa, anima e corpo, nel progetto, non importava quanto emozionalmente, psicologicamente o economicamente impegnativo sarebbe stato portarlo a termine. Decisi che ne sarebbe valsa la pena.

(articolo a cura di Eva Grippa, tratto da D Repubblica online)

credits: Marissa Roth

http://marissaroth.com/gate.html

info@nostrolunedi.it

www.nostrolunedÏ.it

info

info@liricigreci.it

www.liricigreci.it

Pingback: Injury lawyers PHiladelphia

Pingback: how to make my own website

Pingback: why not find out more

Pingback: Magazin online rochii de club elegante. Rochii club si rochii de seara sexy mulate si decoltate, rochii online originale Espiral frumoase si deosebite.

Pingback: click here

Pingback: stock tips

Pingback: momentum penny stocks alerts

Pingback: ألعاب مجانية

Pingback: ISO for Small Business

Pingback: amazing video

Pingback: интернет магазин самостоятельно

Pingback: kyle leon

Pingback: Speaker Hire London

Pingback: garagedirectory.net

Pingback: disney world hotel and ticket packages

Pingback: online games

Pingback: Descargar GTA 5